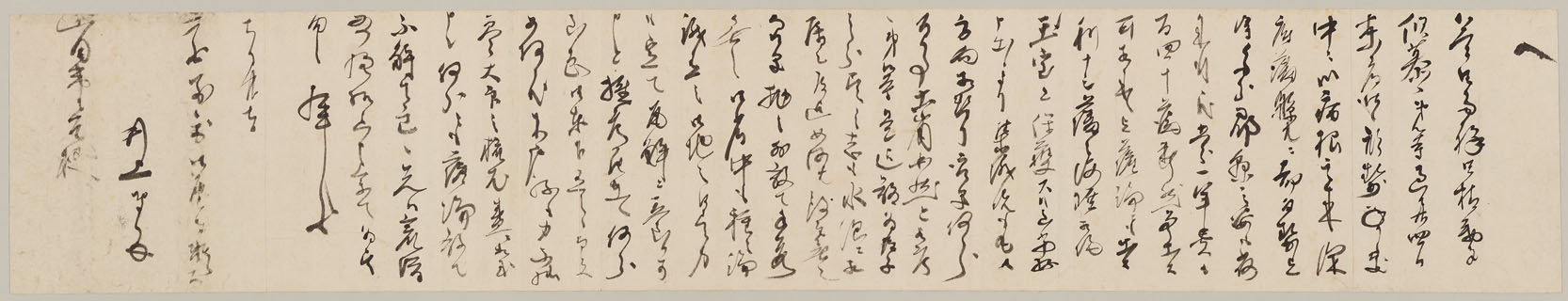

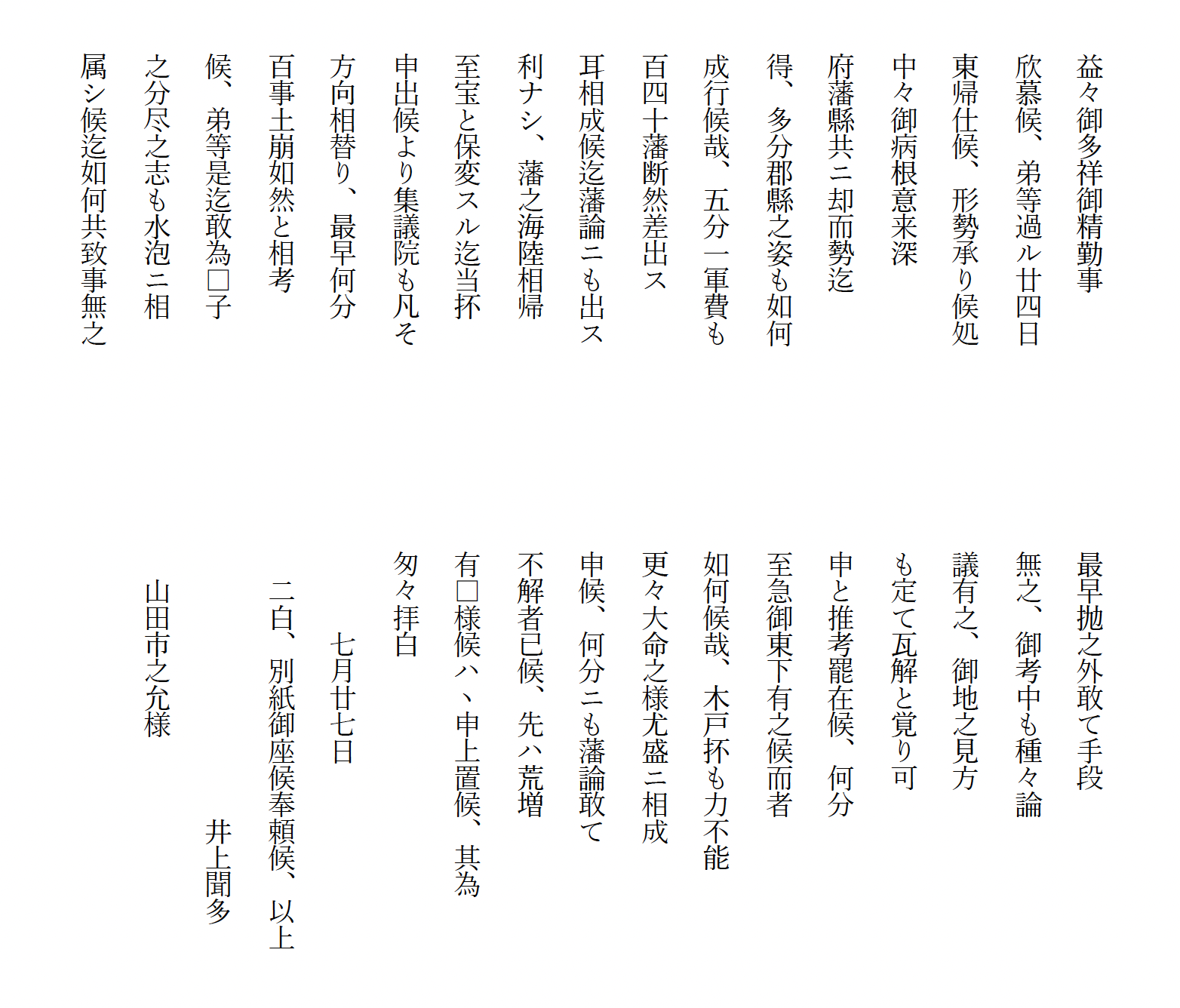

7 井上聞多書簡 (山田市之允宛)

[補説]

「聞多」は、井上馨が藩主毛利敬親の小姓役に加えられた際に賜った通称。

この書簡で井上は、3日前に東京に戻ったが、と書き出し、府藩県の状況、諸藩の軍事費捻出など見聞情報を山田に語っている。井上は明治2年10月から民部兼大蔵大丞、かつ大参事心得として大阪在勤にあったが、翌3年5月に造幣事務専任(造幣頭)を命ぜられて、東京に戻ることになった(日本史籍協会編『百官履歴一』東京大学出版会、昭和48年)。

明治新政府は、政体書の公布、版籍奉還を経て地方行政制度を確立していった。府藩県三治制と呼ばれるが、中央政府による各藩への統制が強められ、次第に各藩とも財政の逼迫が深刻化していった。そして、明治4年(1871)7月廃藩置県となっていく。

なお、書簡の11行目「至宝」とは、「要」の意味であろう。また、最後から6行目にでる「抔」は「等」と同じ意味である。