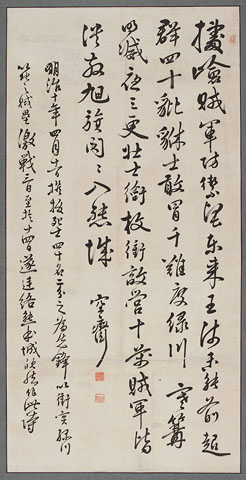

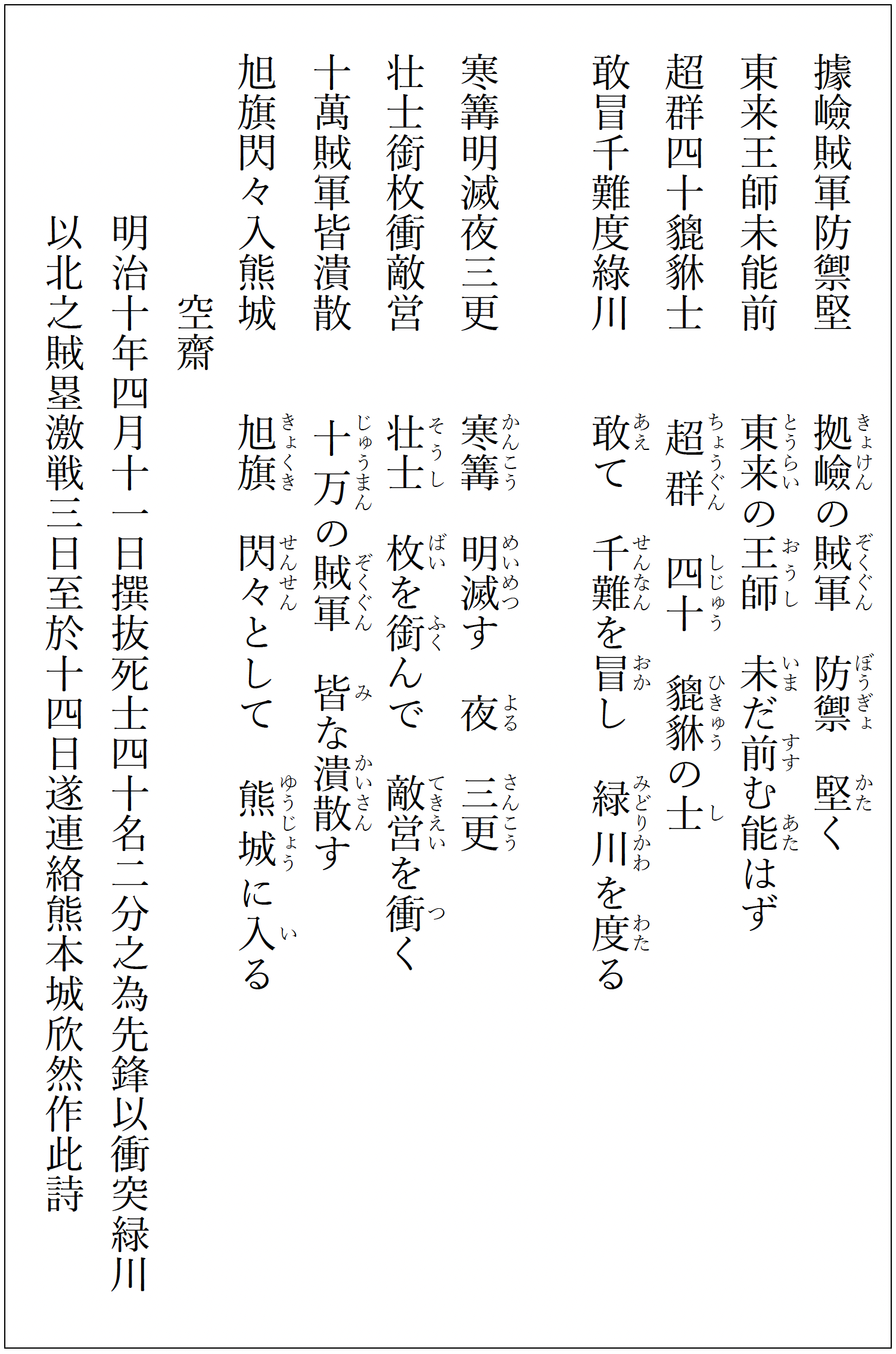

山田顕義七言詩 (紙本墨書)

[大意]

要害の地の賊軍の防御は堅く

政府軍はなかなか前進できない

選びぬかれた四十名の勇猛な決死隊は

あえて危険を冒し緑川を渡った

寒々とした篝火が明滅する真夜中に

壮士は枚を銜んで敵陣に突撃した

十万の賊軍は皆消え散り

旭日旗はひらひらはためきながら熊本城に入ってゆく

[注]

- 【據嶮】

- 要害の地。

- 【東来の王師】

- 政府から派遣された官軍のこと。

- 【貔貅】

- 勇ましく強い軍隊のたとえ。

- 【緑川】

- 熊本県中部を流れる川。堤上に賊軍が待ち構えていたのである。

- 【寒篝】

- 寒々とした篝火。

- 【三更】

- 深夜。午前零時頃。

- 【枚を銜む】

- 夜討ちなどで、声を立てないよう兵士や馬の口にくわえさせる箸のような棒のこと。

- 【熊城】

- 熊本城。

[補説]

明治10年4月11日、山田顕義少将は決死隊40名を選抜して、これを2隊に分けて先陣として緑川北の賊塁に突撃させた。3日間の激戦のすえ、14日ついに熊本城と連絡することができた。感激のあまり、この詩を作ったという。翌15日、山田少将は黒田清隆中将等とともに熊本城に入った。

当時を感懐して作詩したものである。『學祖山田顯義漢詩百選』140頁045・046詩の詩題に「明治十年四月十一日、選抜死士四十名...激戦三日、至十四日、遂得連絡於熊本城(激戦すること三日、十四日に至り遂に熊本城に連絡するを得たり)...」の題がある。