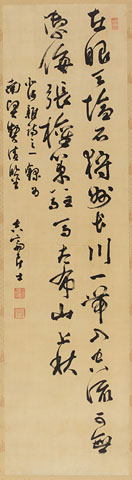

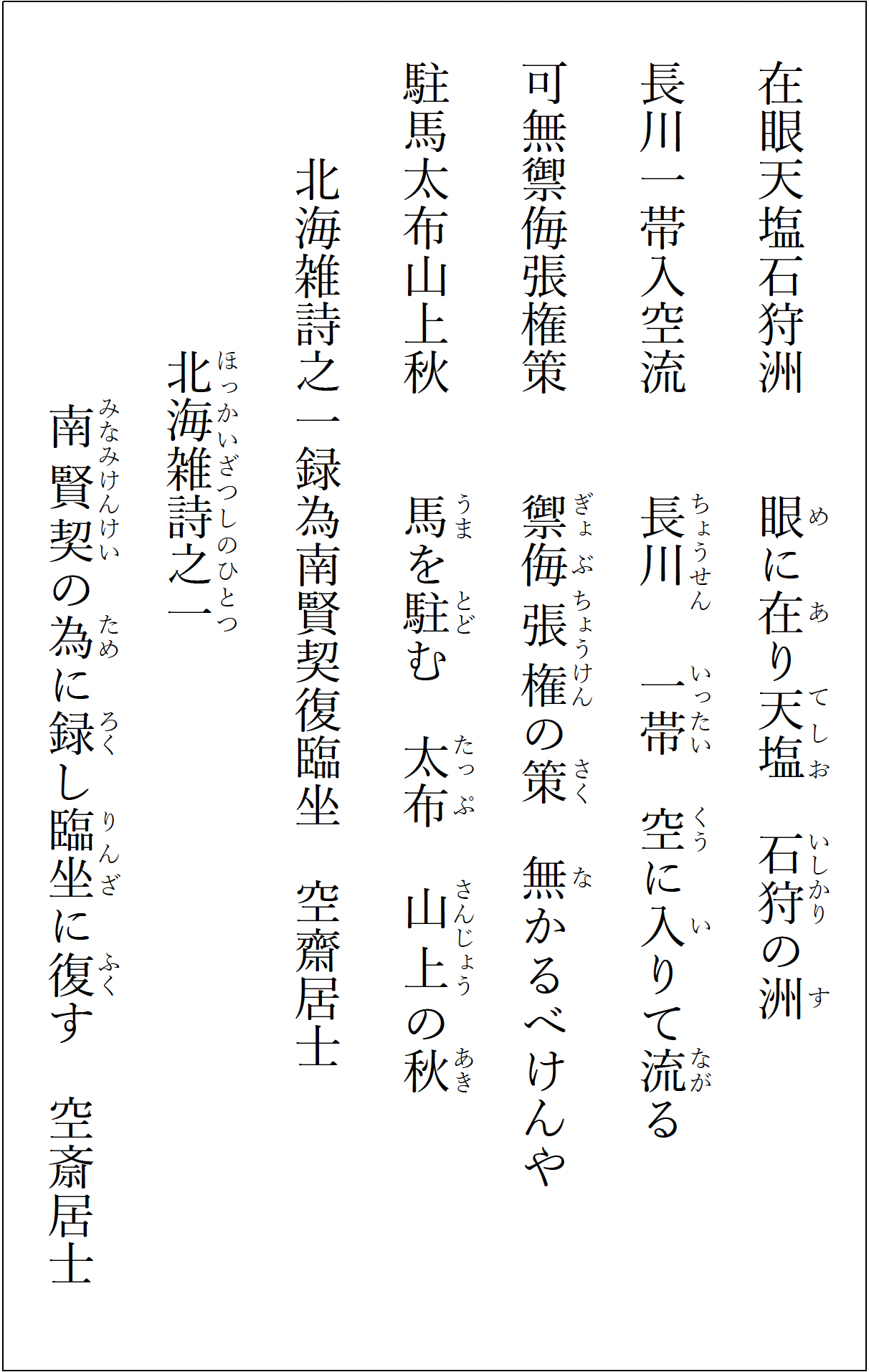

山田顕義七言詩 (絹本墨書) (達布骨府山に登る)

[大意]

眼前に広がる天塩川と石狩川が

地平線の彼方へと流れ、天空に入ってゆく

外敵に侮られないように国威を示す方策は、きっと有る

馬を駐めて眺める、タップ山の頂の秋

[注]

- 【達布骨府山】

- アイヌ語の「タプ・コプ」が語源で「頂上が丸い山」の意味。

- 【禦侮】

- 「禦」は「防御」。「侮」は「侮辱」。武力で外敵に侮られないようにすることを「折衝禦侮」という。『詩経』大雅「緜」の「予日有御侮(予 曰く-御侮有りと)」の「御侮」は「兵力」。

- 【張権】

- 権勢を示すこと。

- 【賢契】

- 年下の友人への敬称。貴君。

- 【臨坐】

- 「臨」は公の場に出席する意味がある。

[補説]

明治15年(1882)、内務卿であった山田は、北海道三笠に完成した空知集治監(監獄)を視察したが、その際に詠んだ漢詩という。平成2年(1990)、この漢詩を刻んだ文学碑が三笠市により達布山に建立された。南賢契とは、南貞助であろうか。長州藩士で高杉晋作の従兄弟で義弟。イギリス留学の経験から、明治新政府の外国御用掛を務め、再びイギリスに留学。帰国後は香港領事や観光事業に従事したが、明治16年(1883)に、東京府御用掛として小笠原島在勤を命じられている。