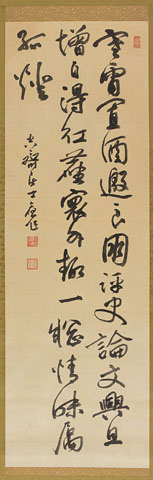

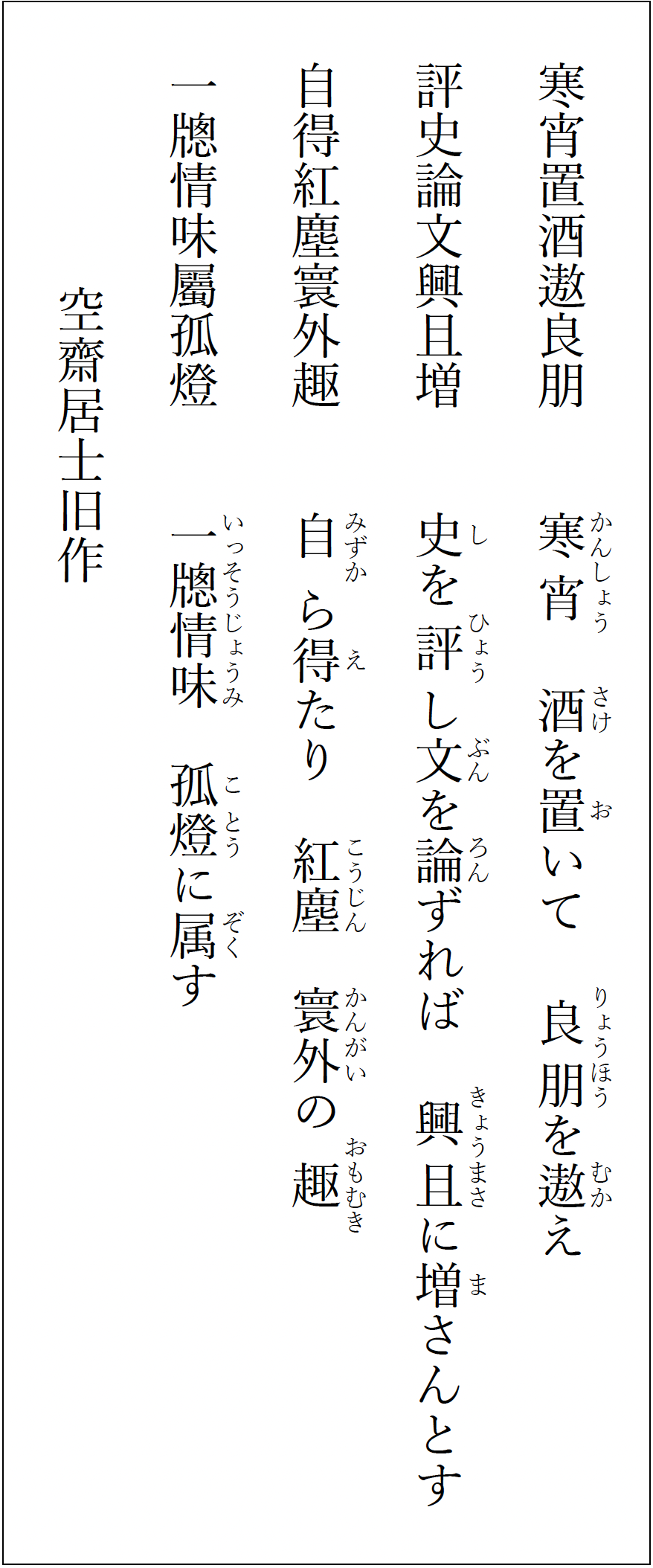

山田顕義七言詩 (絹本墨書) (作間介堂来訪し酔餘のうえ韻を分つ)

[大意]

冬の夜、酒を用意して、親友を迎え

歴史や詩文を評論し合っていると、詩興が湧いてくる

知らず知らずに浄化される、俗塵を脱却した境地は

一つの窓にぽつりと映る、灯火の風情

[注]

- 【寒宵】

- 寒い夜。

- 【置酒】

- 酒を準備すること。

- 【良朋】

- 親友。

- 【紅塵】

- 都会の雑踏による土埃。俗世間を象徴する詩語。

- 【寰外趣】

- 俗界を逸脱した高雅な興趣。「寰外」は圏外。「趣」は文人同士の愉しみ。

- 【一牕】

- 牕は窓の異字体。

[補説]

「空齋詩稿」137頁の一四四に「作間介堂來訪醉餘分韻」の詩題が付いていることから、この詩の第一句の「良朋」が作間介堂(作間正臣)(1846~1884)であることがわかる。作間正臣は長州藩士。通称は一介、介堂と号した。明治初期に太政官の史官となり、明治10年に権大書記官、同17年には元老院議官となっている。詩や書に通じていたという。