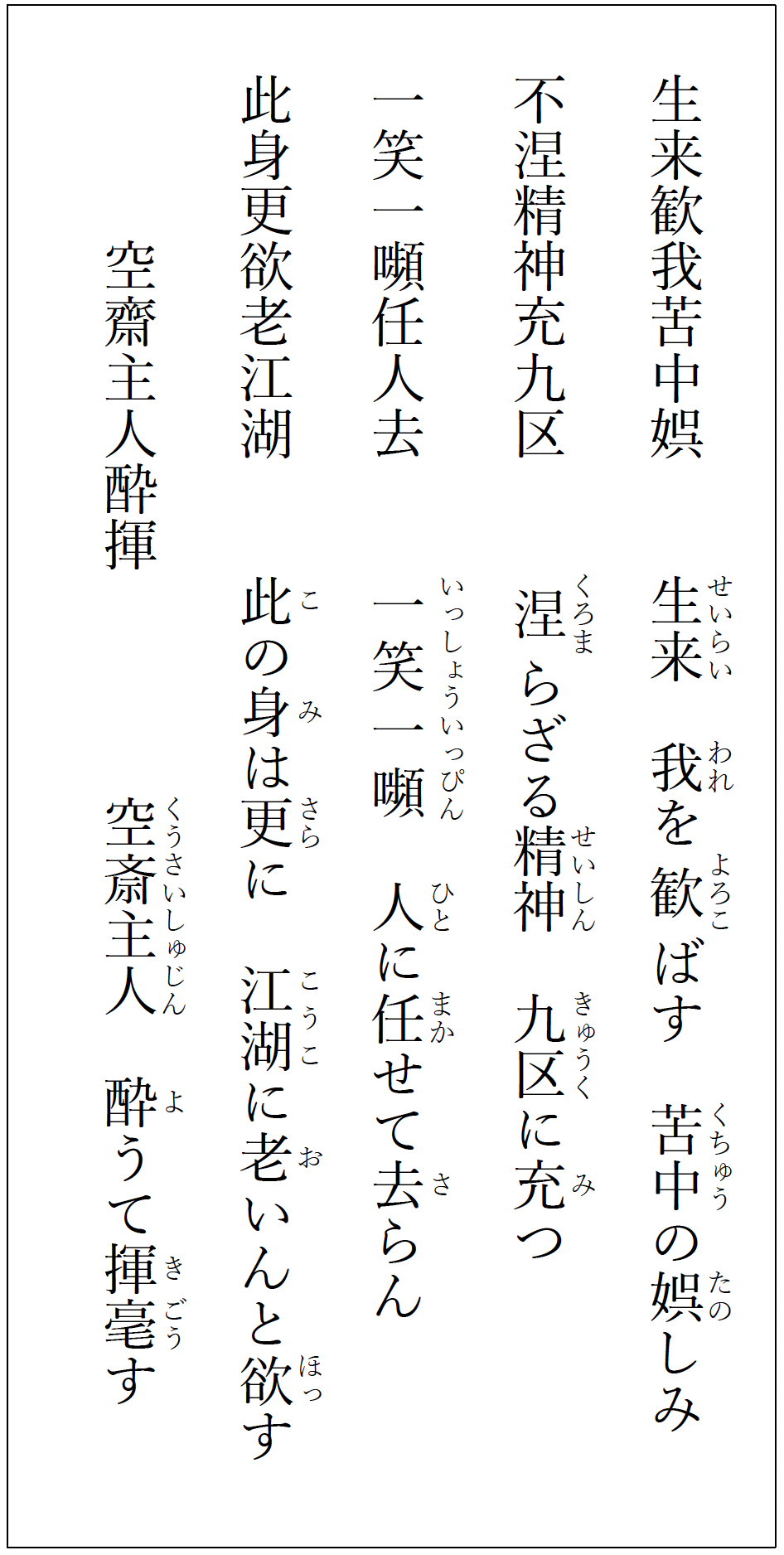

山田顕義画賛 (絹本墨書)

[大意]

生まれてこのかた、苦難の中にあっても歓びや娯しみを味わってきた

泥に染まらない蓮の花のように、清らかな精神は天下に満ちている

世間の嘲りや批判などは気にせずに

老後は政界を去って、世間の自由を楽しもう

[注]

- 【不涅精神】

- 泥水から出ても清らかに咲く蓮のように穢れ無き気高い精神。『論語』「陽貨」篇に「涅而不缁 (涅すれども緇まず)」とある。「涅」は黒い土、「緇」 は黒い色。ここでは動詞として用いられている。

- 【九区】

- 天下。茶道のもっとも古い書『茶経』に「...溢味播九區 (溢味 九區に播す)...銘茶の香しい味は天下に伝わる。...」とある。

- 【一笑一嚬】

- 「嘲笑」と「顰蹙」。世間の批判。

- 【江湖】

- 大自然を象徴する詩語として用いられる。「江」は長江、「湖」は洞庭湖のことで、陶淵明や白楽天が暮らした湖南省一帯。世間、民間のこと。

[補説]

酔った勢いで空斎居士が酒宴の席で揮毫した文字通り「詩・書・画」三位一体の「自画自賛」(自分で描いた絵に自分で詩文を書きこんでほめること)。

明治維新の為政者たちの文化的水準の高さを伝えるこの掛軸は、多芸多才で知られる高杉晋作を連想させる。

箱書に「空齋伯墨蓮 自賛」、箱書裏に「庚戌仲夏題 松林桂月」(1876〜1963、山口県萩出身。「最後の文人画家」と評された)の墨書あり。